上经贸大学子深耕乡村冷链调研 解码汇中村振兴实践中的民生密码

2025年2月,上海对外经贸大学“冷链赋能乡村振兴”调研团队(成员:蒋乐遥、张曦元、成依语、吴贞妮、金煜瑶)深入上海市闵行区汇中村,围绕“冷链物流驱动民生改善”主题展开为期3天的实地调研。作为该校“乡村振兴背景下冷链物流改善民生路径研究”课题的重要组成部分,团队通过深度访谈、问卷调研与实地走访,挖掘超大城市近郊乡村的冷链物流发展经验,为城乡冷链协同提供实证样本。

一、汇中村:从江南水乡到冷链示范村的蝶变之路

汇中村地处浦江镇大治河南畔,作为上海市乡村振兴示范村,其冷链物流发展呈现“政企协同、民生优先”的鲜明特色。据前村长蒋才龙介绍,该村自2015年起与城市商超集团建立定向冷链合作,通过“保底收购+全程冷链”模式,将本地草头、有机蔬菜等农产品损耗率从25%降至12%,助农增收超30%。目前全村已建成3座村级冷库,覆盖90%的农产品种植户,形成“田间采摘—冷库预冷—城市配送”的标准化链条。

团队发现,汇中村的成功实践离不开“三链融合”路径:经济链上,冷链物流使农产品溢价率提升40%,带动村集体年收入增长200万元;社会链上,冷链设施的完善吸引15%外出务工人员返乡参与农产品加工;生态链上,冷链减少的农产品损耗间接降低农药使用,全村绿色食品认证面积扩大至70%。

二、学生调研:从田间地头到数据分析的多维探索

作为经济学、会计学专业学生,团队发挥计量分析优势,在汇中村开展“冷链物流与农民幸福感”专题调研。通过对50户农户的问卷分析发现,使用冷链服务的农户农产品商品化率达85%,较未使用者高32个百分点;生活满意度评分(5.26分)显著高于全镇平均水平(4.12分)。

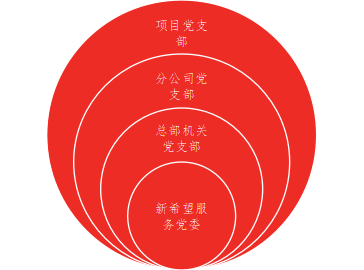

在与村党支部书记沈建国的访谈中,学生了解到乡村冷链的“最后一公里”痛点:尽管村级冷库覆盖率达100%,但乡镇级冷链中转站缺失导致配送成本高企。针对这一问题,团队结合课堂所学的“统仓共配”理论,建议引入第三方物流共建共享中心,预计可降低运输成本25%。

三、校企对话:从实践经验到政策建言的学术转化

调研期间,团队与上海欧恒物流有限公司CEO朱钢展开深度交流,聚焦“冷链技术下沉乡村”议题。企业分享的“移动冷库+村口冰柜”解决方案,与学生课题中的“低成本冷链技术适配乡村需求”理论形成共振。数据显示,该模式使汇中村生鲜消费品下乡品类从10种增至50种,农村居民冷链商品购买频次提升1.8倍。

基于调研成果,学生团队提出三项政策建议:一是建立“冷链民生指数”评估体系,将农产品损耗率、农民满意度纳入乡村振兴考核;二是推广“校企村”三方共建模式,通过土地入股、收益共享激发社会资本投入;三是加强冷链技术培训,联合高校开设“乡村冷链运维”定向课程,破解技术人才短缺难题。

四、青春赋能:高校研究对接乡村振兴的实践样本

此次调研是上海对外经贸大学“产学研”融合的典型实践。团队依托该校“冷链物流与乡村振兴”校级课题,将课堂所学的双重差分模型、三链作用理论应用于实地分析,形成10万余字的调研报告。数据显示,汇中村案例已纳入该校《区域经济学》教学案例库,其“冷链民生效应评估体系”正在闵行区3个乡镇试点推广。

“从数据建模到田间走访,我们深刻体会到冷链物流不仅是技术问题,更是民生工程。”团队负责人蒋乐遥表示,汇中村的经验证明,超大城市近郊乡村的冷链发展需兼顾“效率”与“公平”,通过技术创新与利益共享,让冷链真正成为熔铸民心的“幸福链”。

随着乡村振兴战略的深入推进,上海对外经贸大学的调研团队将继续深耕冷链物流民生效应研究,计划在长三角地区开展跨区域比较分析,为构建“冷链强农、民生固本”的城乡协同发展模式贡献青年智慧。