纯形式之美与意境式抽象

宋天成

文学学士、美术学硕士。清华大学美术学院高级研修班导师,中国美术家协会会员,敦煌画派艺术研究院研究员、敦煌画派艺术发展基金会理事。绘画“非相美学”的首倡者与践行者,力图成就由“美”而“妙”的“境界式绘画”。国画、油画数十次参加由文化部主办、中国美协承办的包括“第十六届国际造型艺术协会代表大会.美术特展”在内的国际性大展和全国美术作品展览。

个人画展:

2007年1月在成都隆重举办“宋天成现代彩墨艺术蓉城首展”。

2011年2月在意大利卡萨马可西餐厅举办“宋天成抽象油画作品展览”。

2017年6月应邀在中国国家画院举办“宋天成中国画作品展览”,成为四川美术界第一位在中国国家画院举办个人画展的画家。

2017年7月应邀参加“高粱红了”中央电视台书画频道与泸州老窖集团联合举办的大型文化采风活动。

2018年4月应邀赴甘肃敦煌参加甘肃省委宣传部、文化厅等单位主办的“绘画经典·问道敦煌——美术名家丝路寻梦系列活动”。

2018年6月在成都新都区举办“致敬新都——宋天成艺术空间落成暨绘画作品展览”。

2018年8月在成都339举办“極.画——宋天成现代绘画作品展览”。

2019年4月(长期)在成都富森美.维美佳艺举办“艺术与家居的碰撞——宋天成绘画作品展览”。

2019年5月在成都悠方M5画廊举办“维美.春晖——宋天成现代绘画作品展览”。

2019年8月在成都市锦江区艺术街区大川巷派叁画廊举办“城市之光——宋天成现代艺术作品展”。

2021年5月在北京一得阁美术馆举办“时尚经典·书画名家宋天成中国画作品展”。

2021年7月在贵州贵阳举办“天纯之旅”艺术展。

2022年7月在韩国 · 西归浦市国立艺术中心举办“绵延:当代绘画展——宋天成作品展”。

—— 评宋天成人物系列绘画的“非相美学”特征(节选)

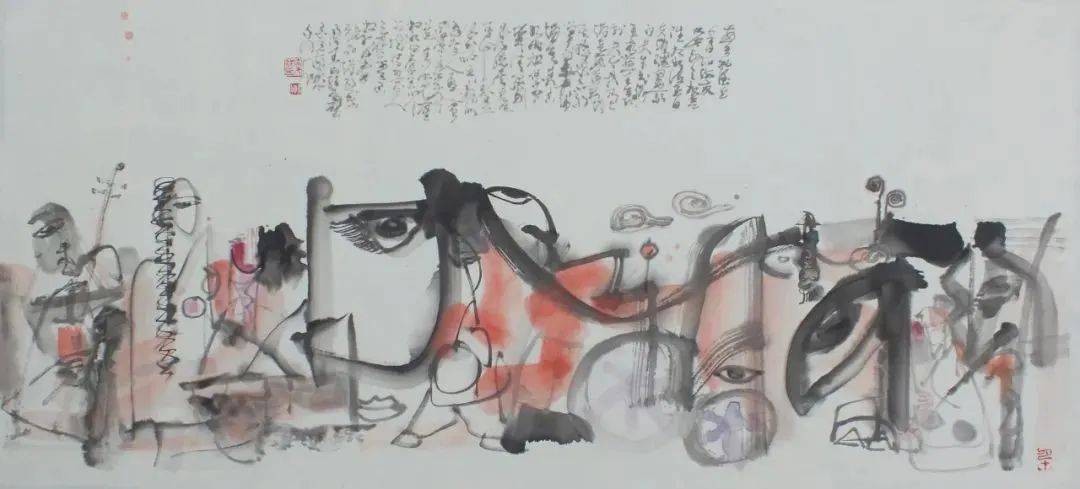

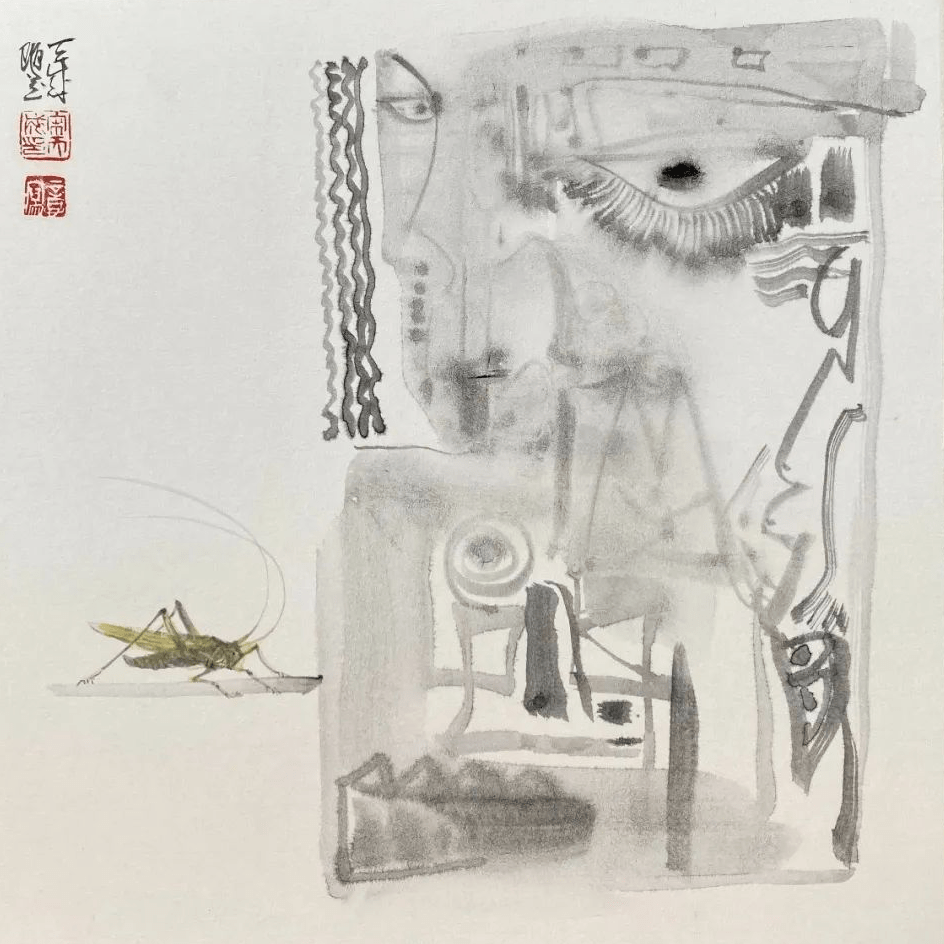

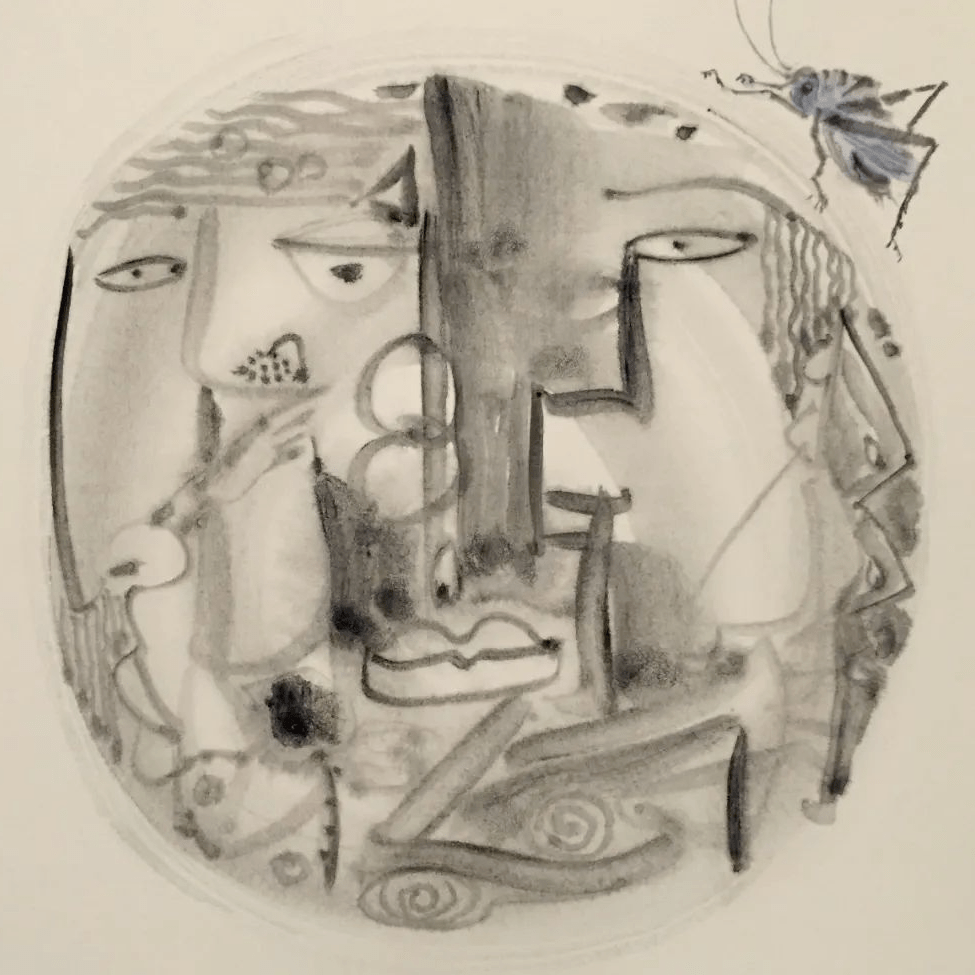

这是一组在中西绘画史上称得上罕见的“人物画”。

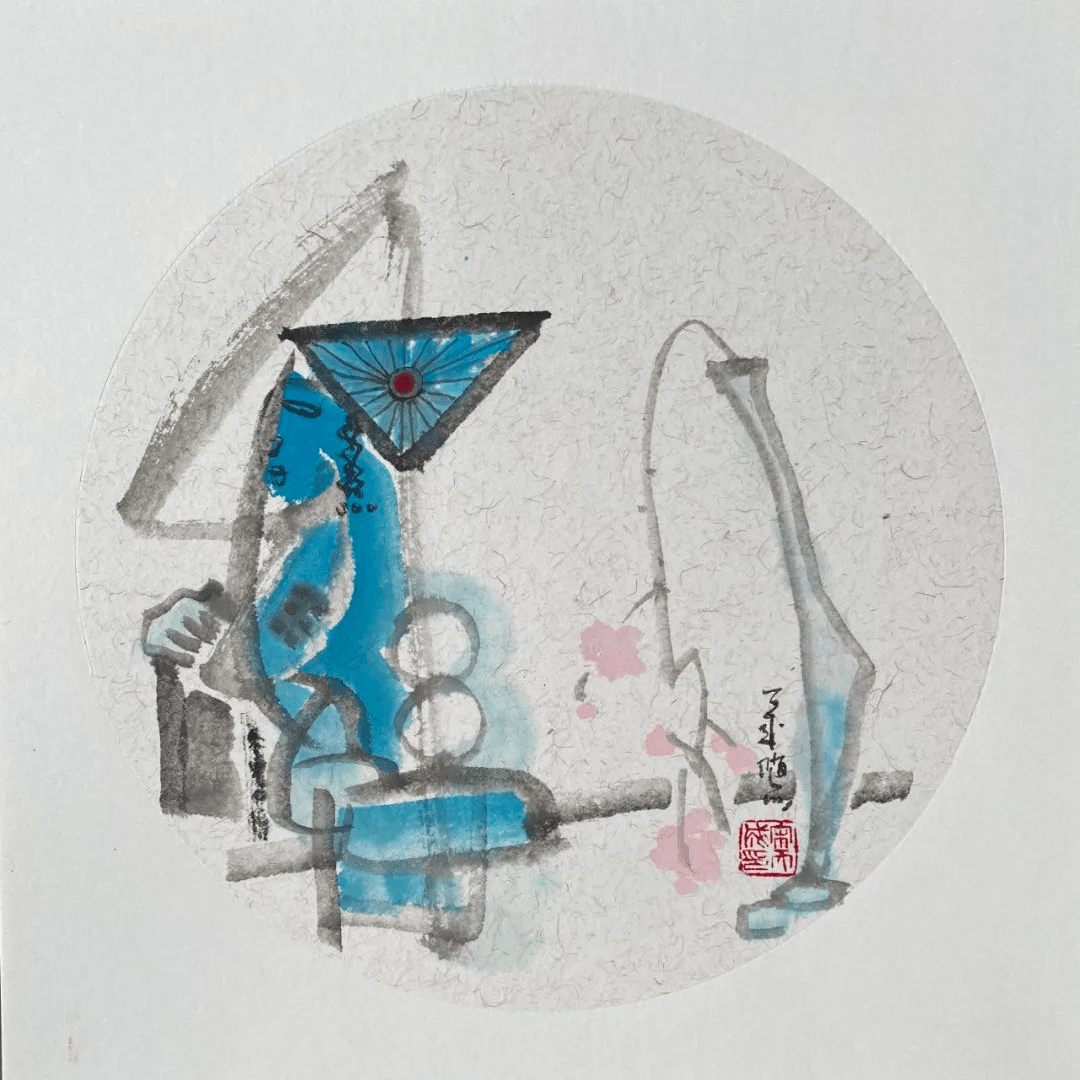

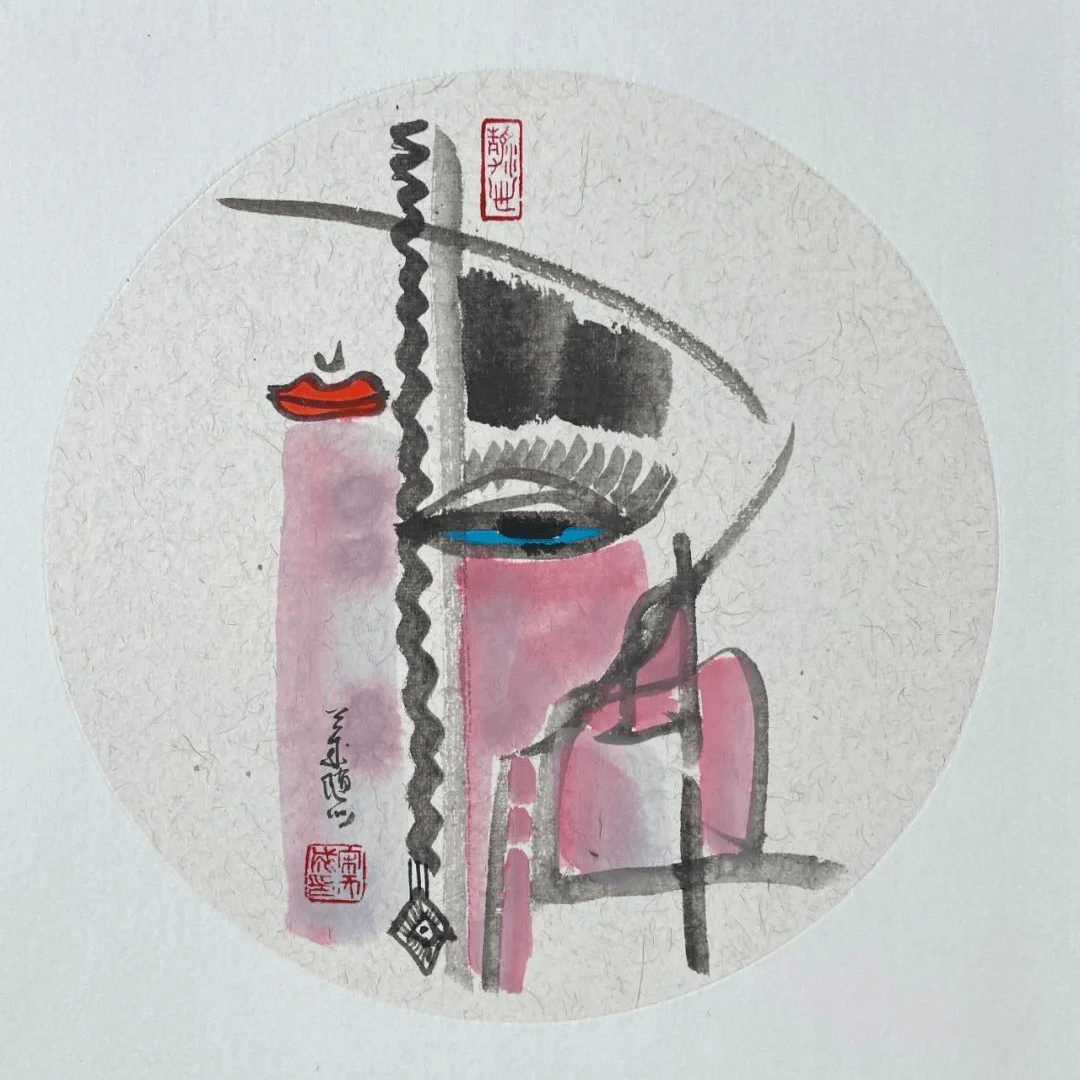

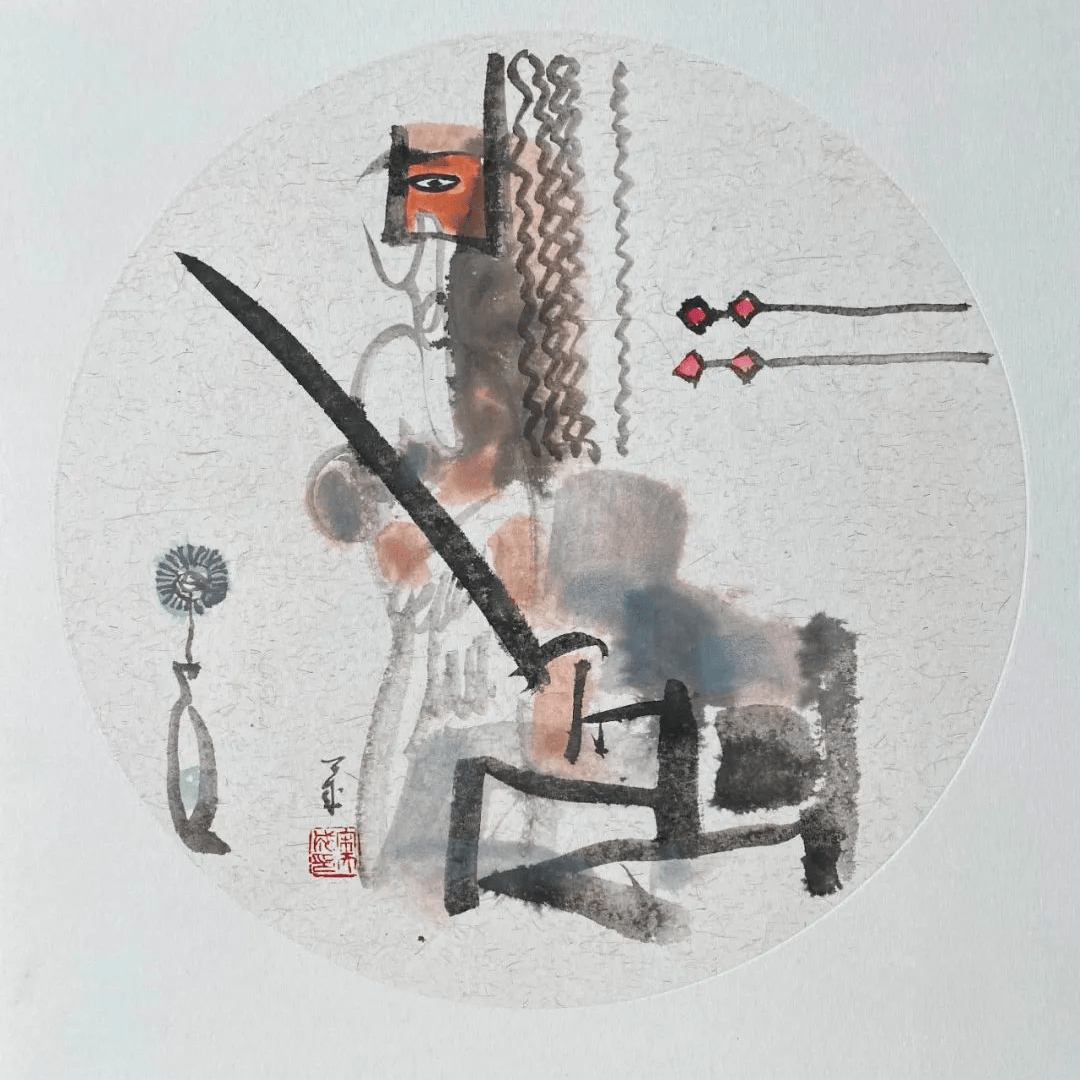

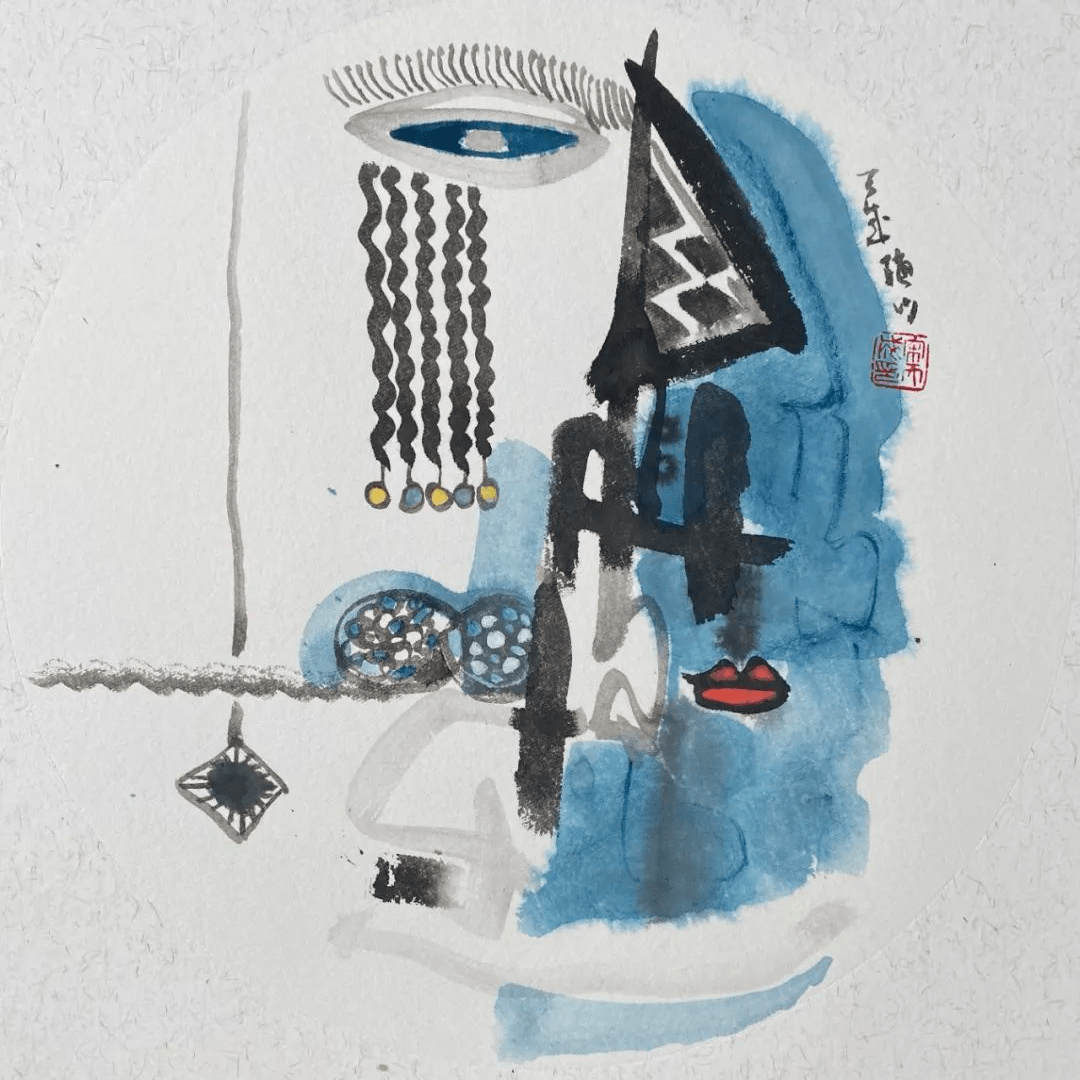

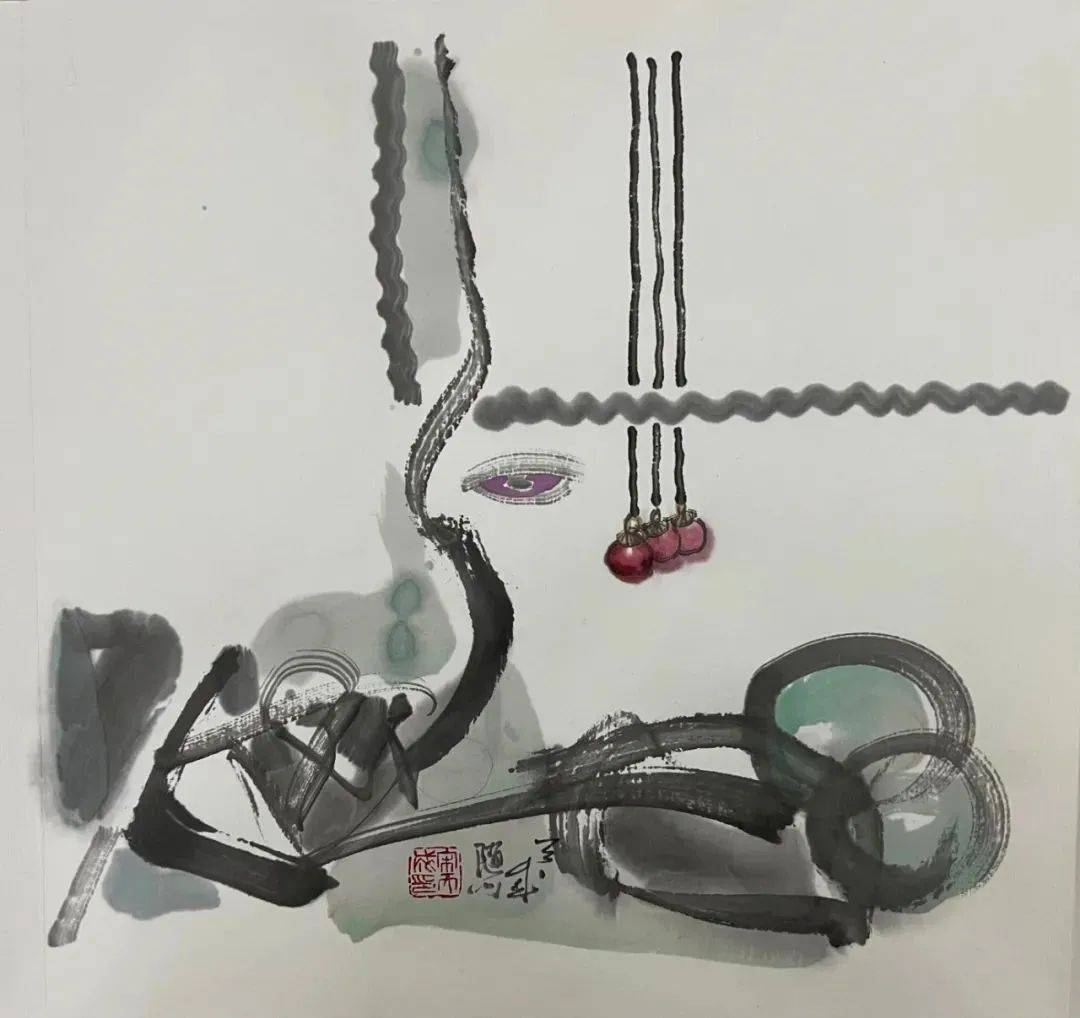

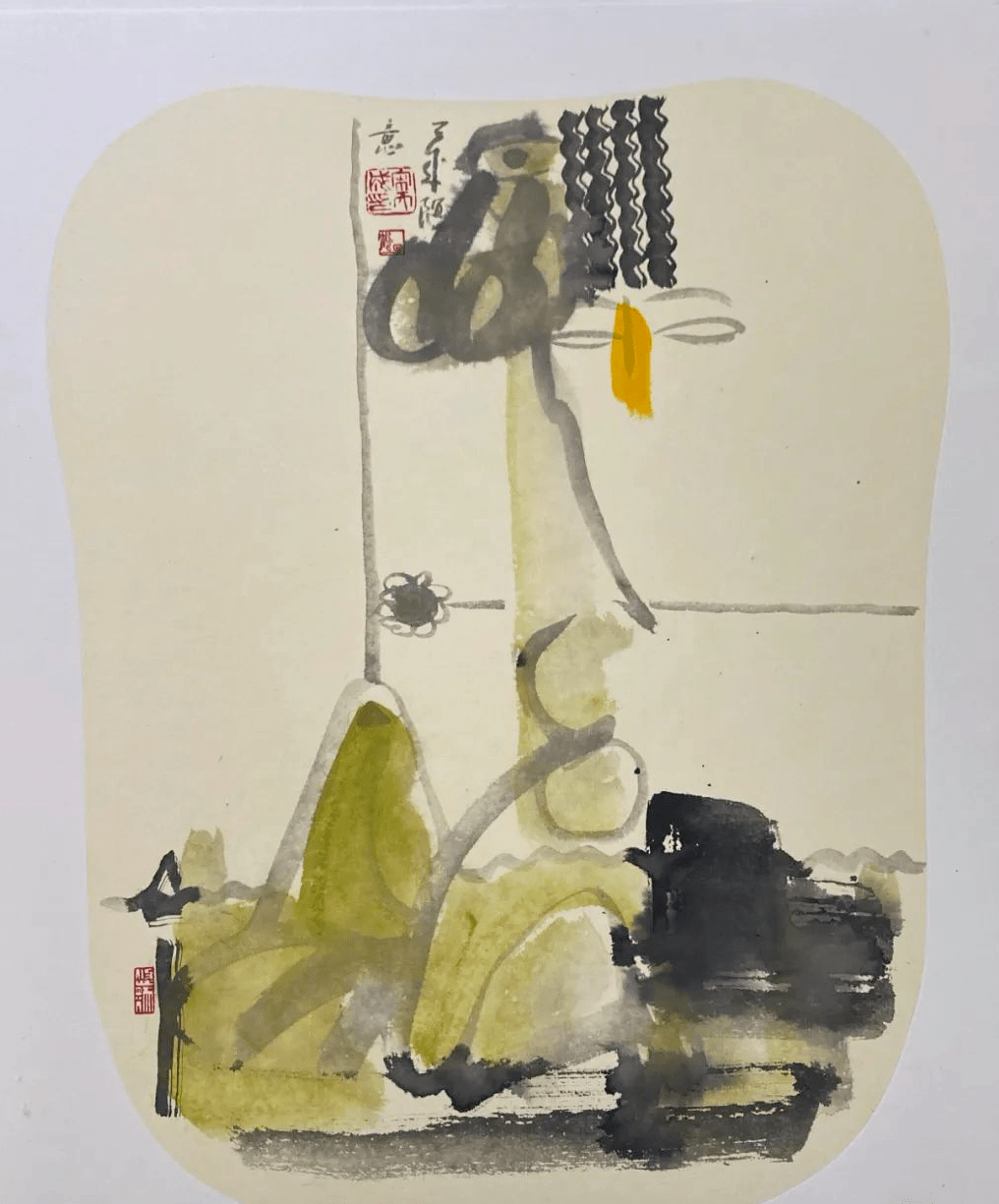

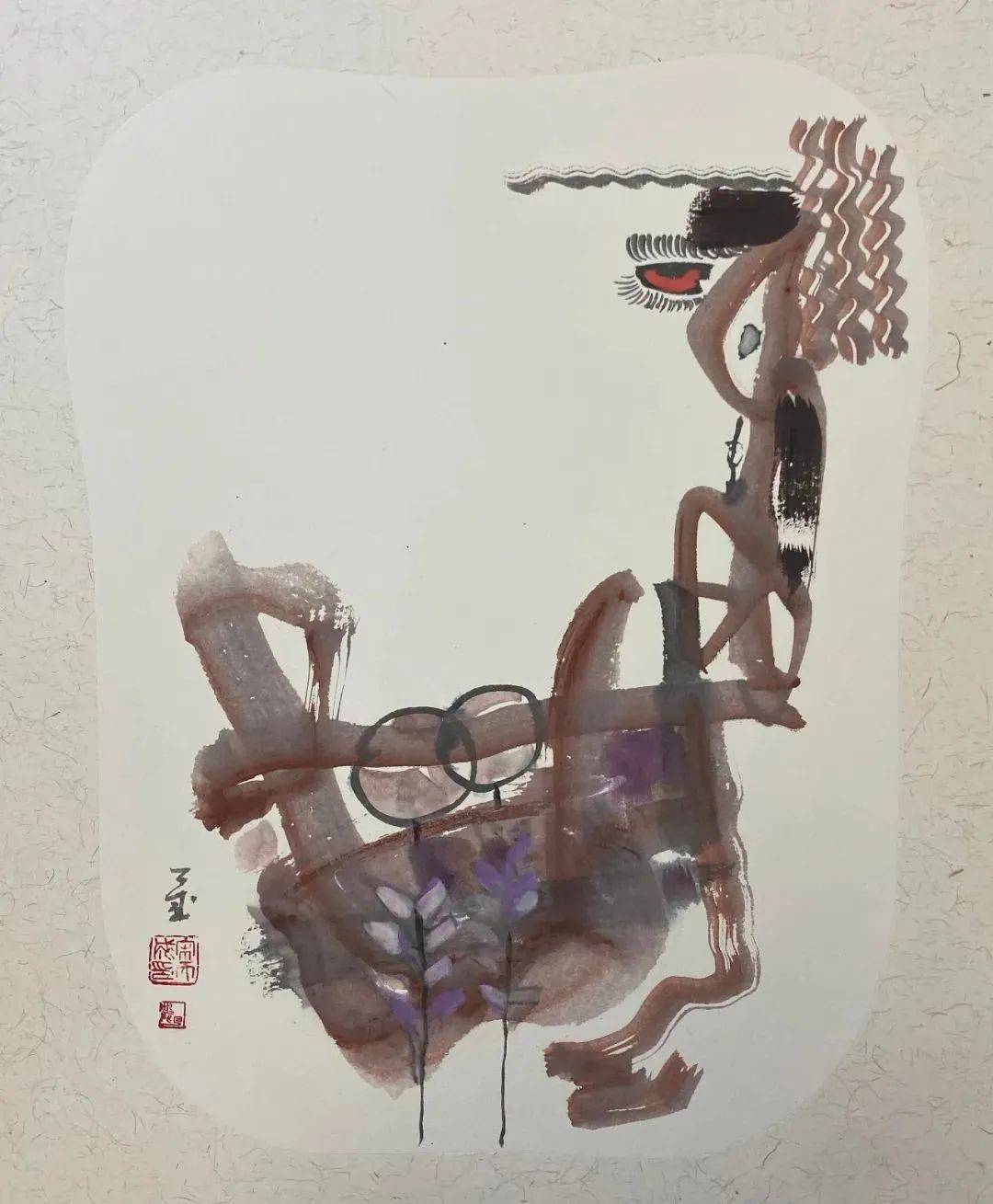

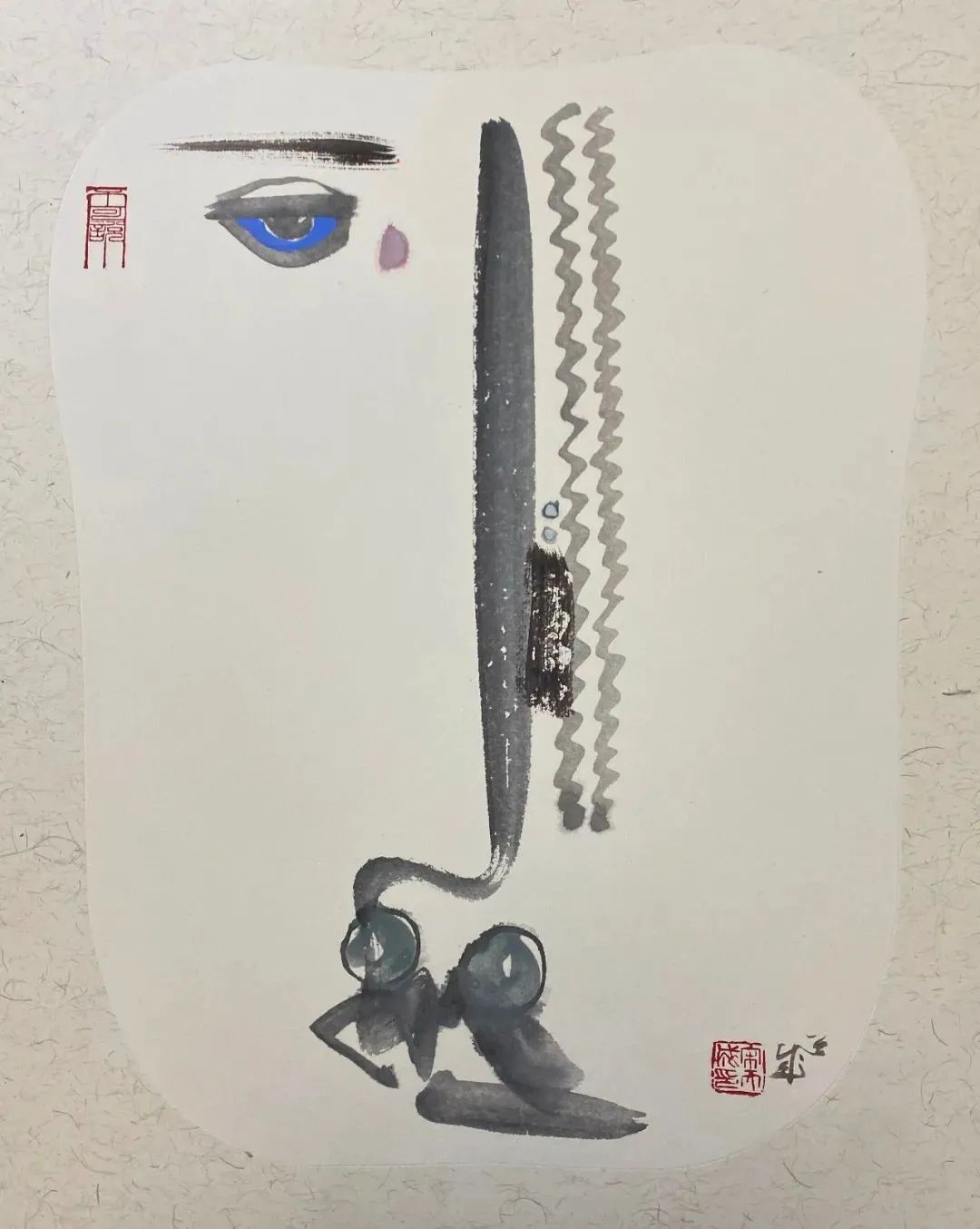

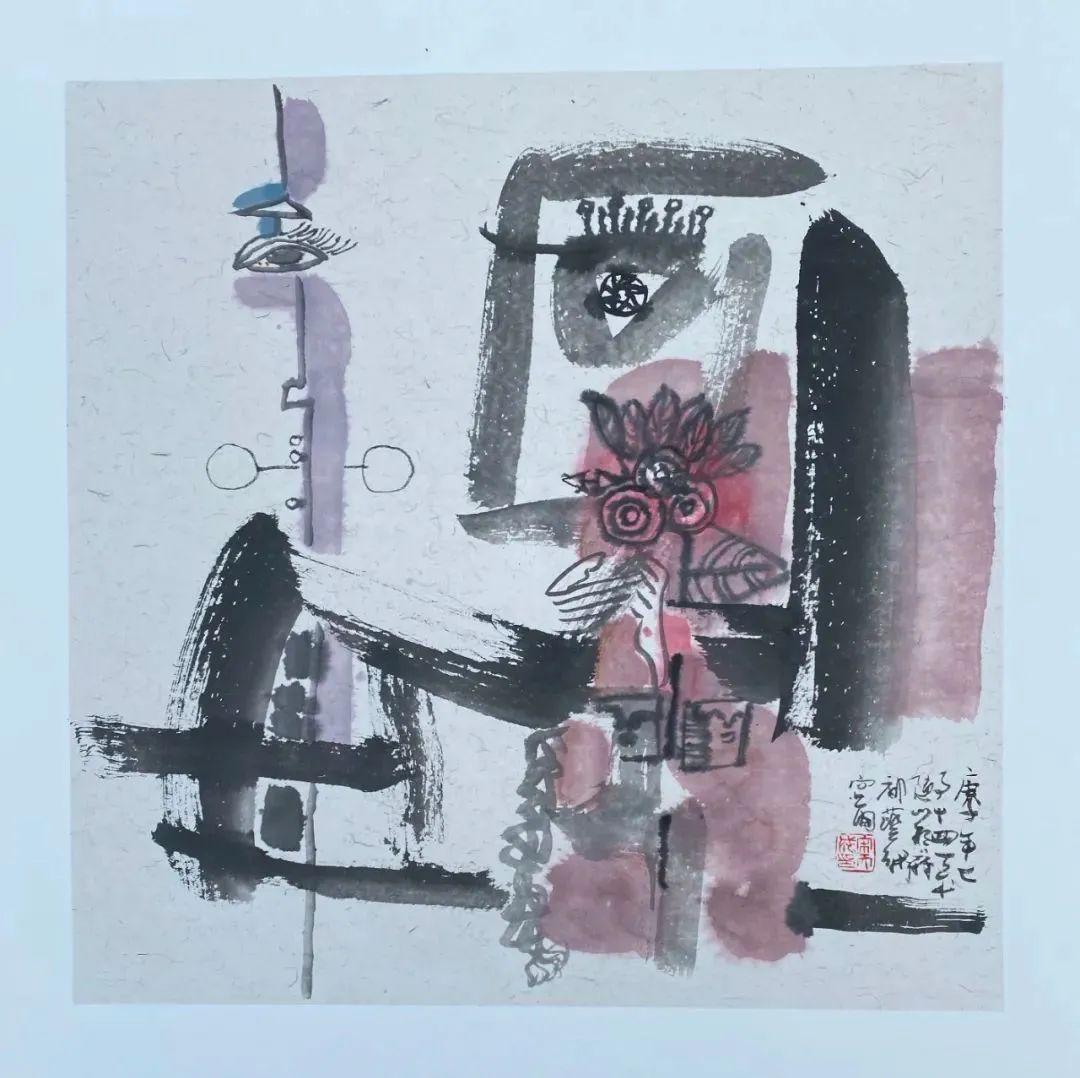

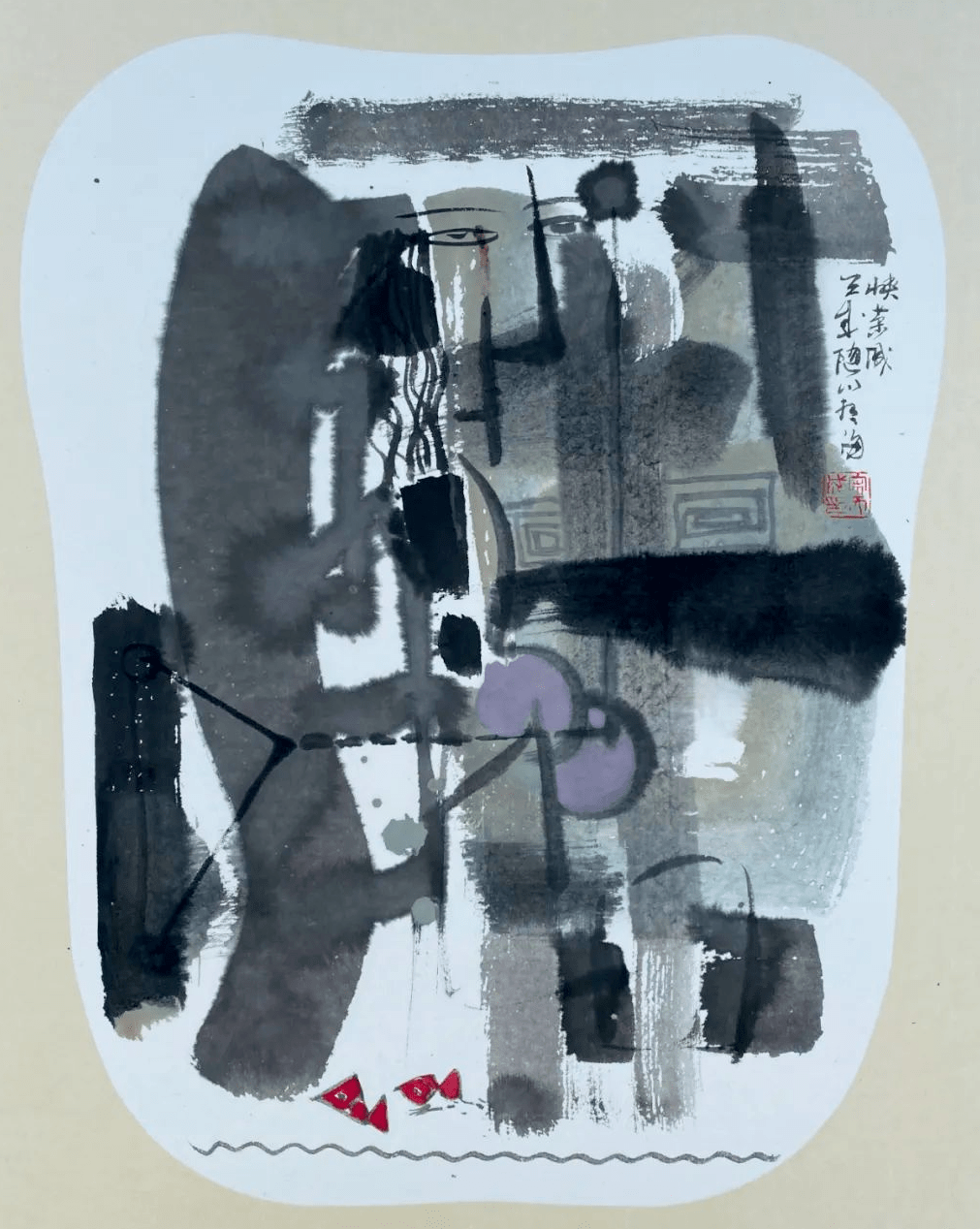

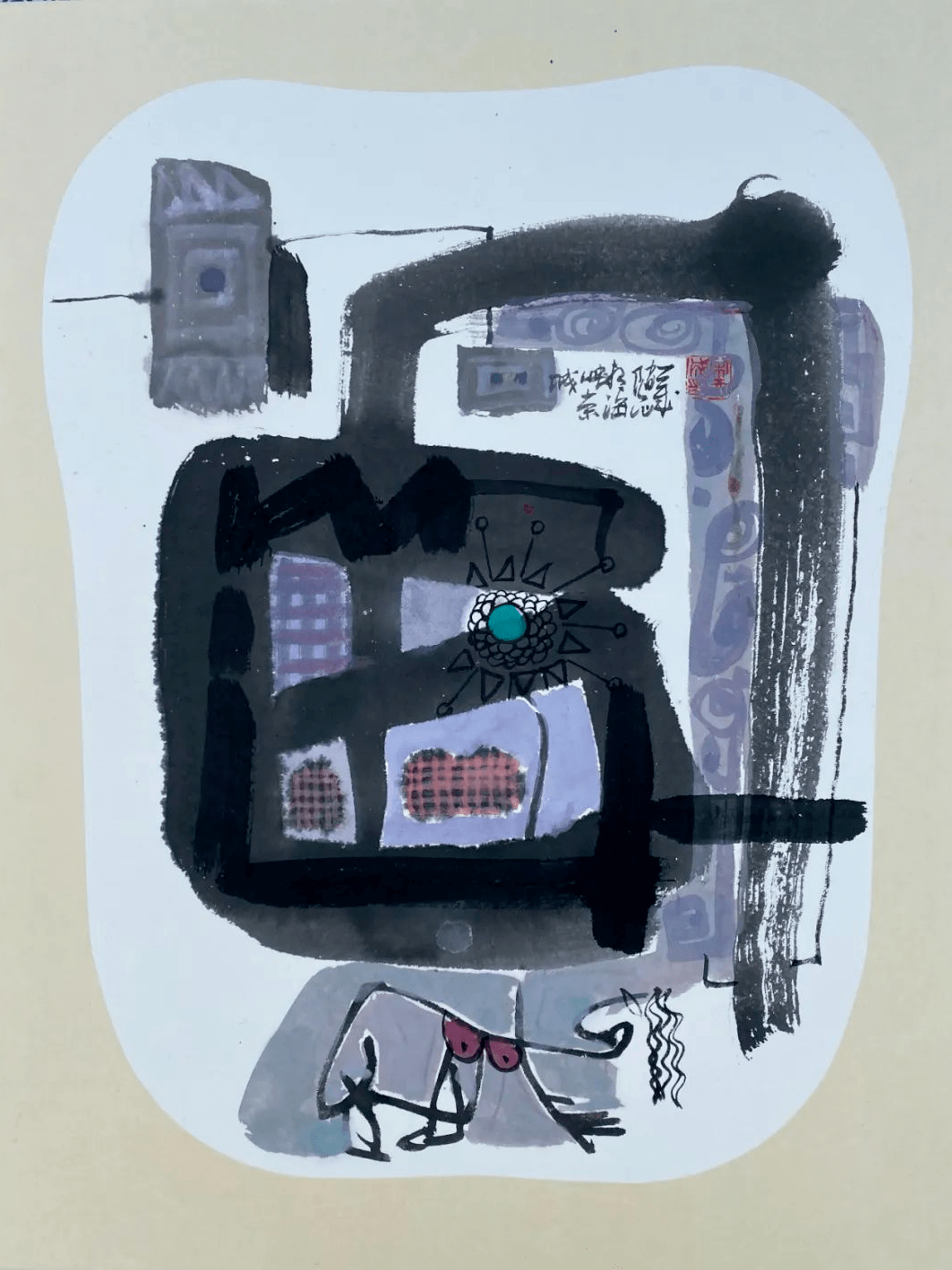

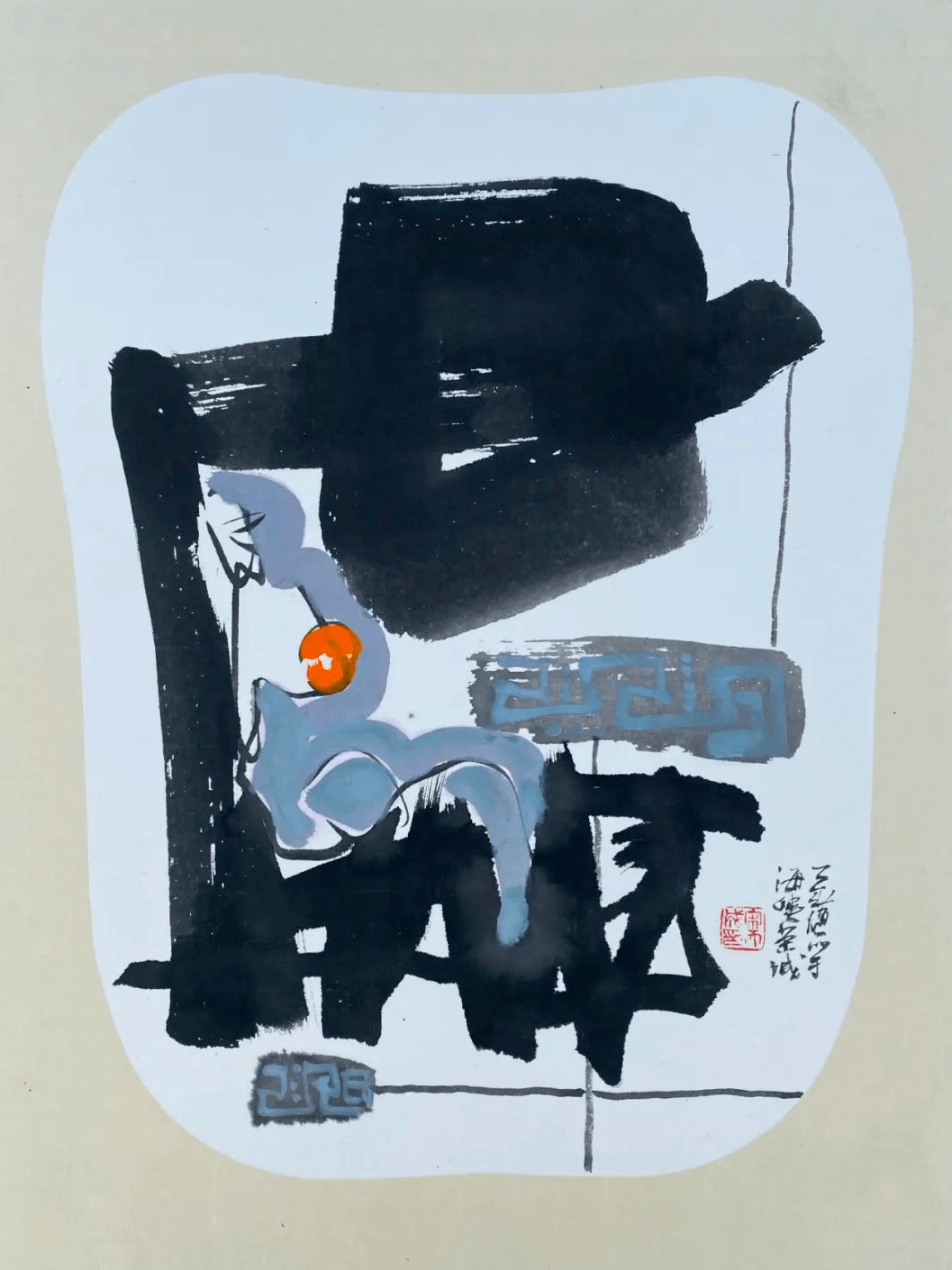

虽以“人物”命名,却几乎难见人之形貌。作品表达的是画家“神会”到的“造化之相”,“人”不过是一个由头,一个引子,仅有碎片化的特征隐匿、散淡于繁复错杂的意象之中,徒具“人”名而已。

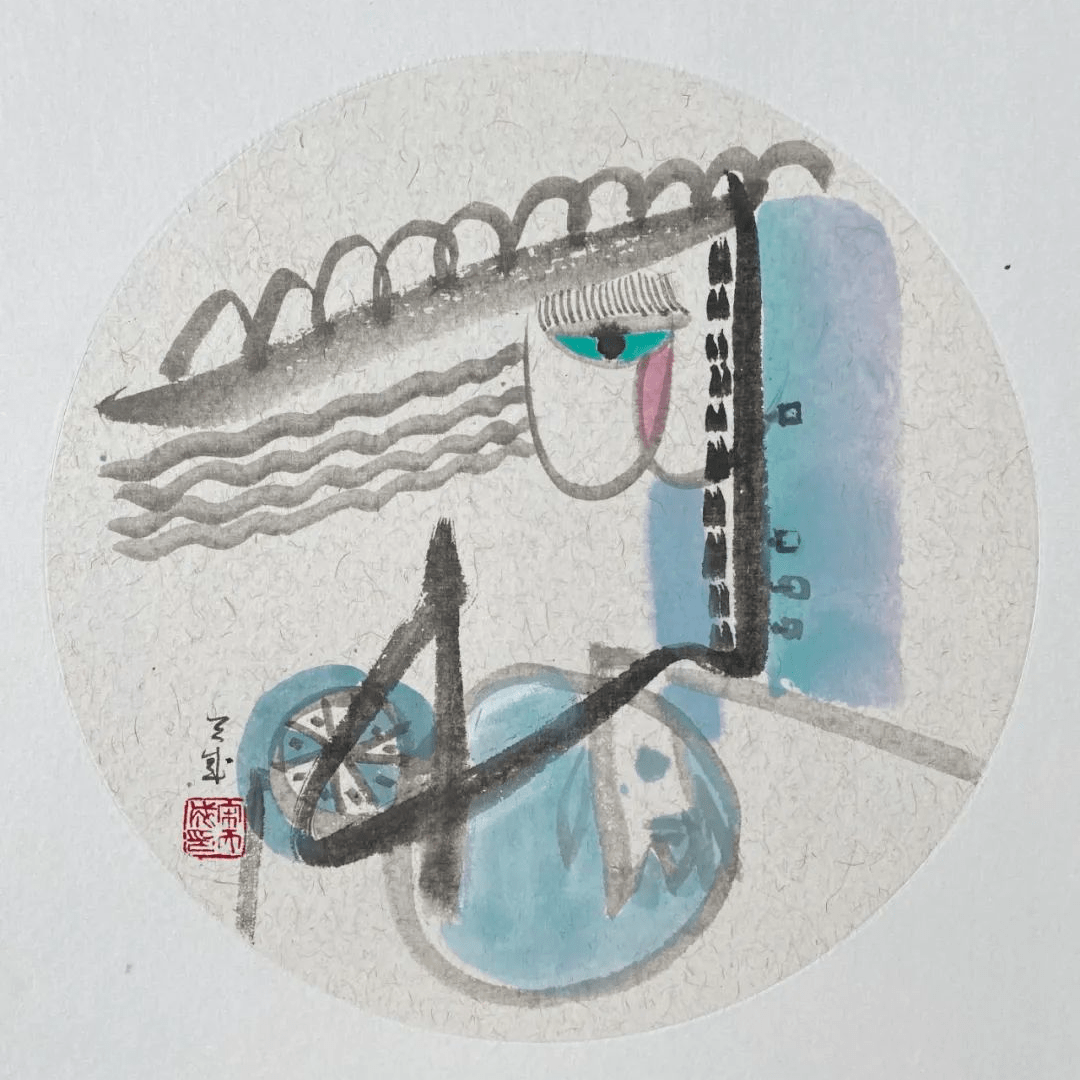

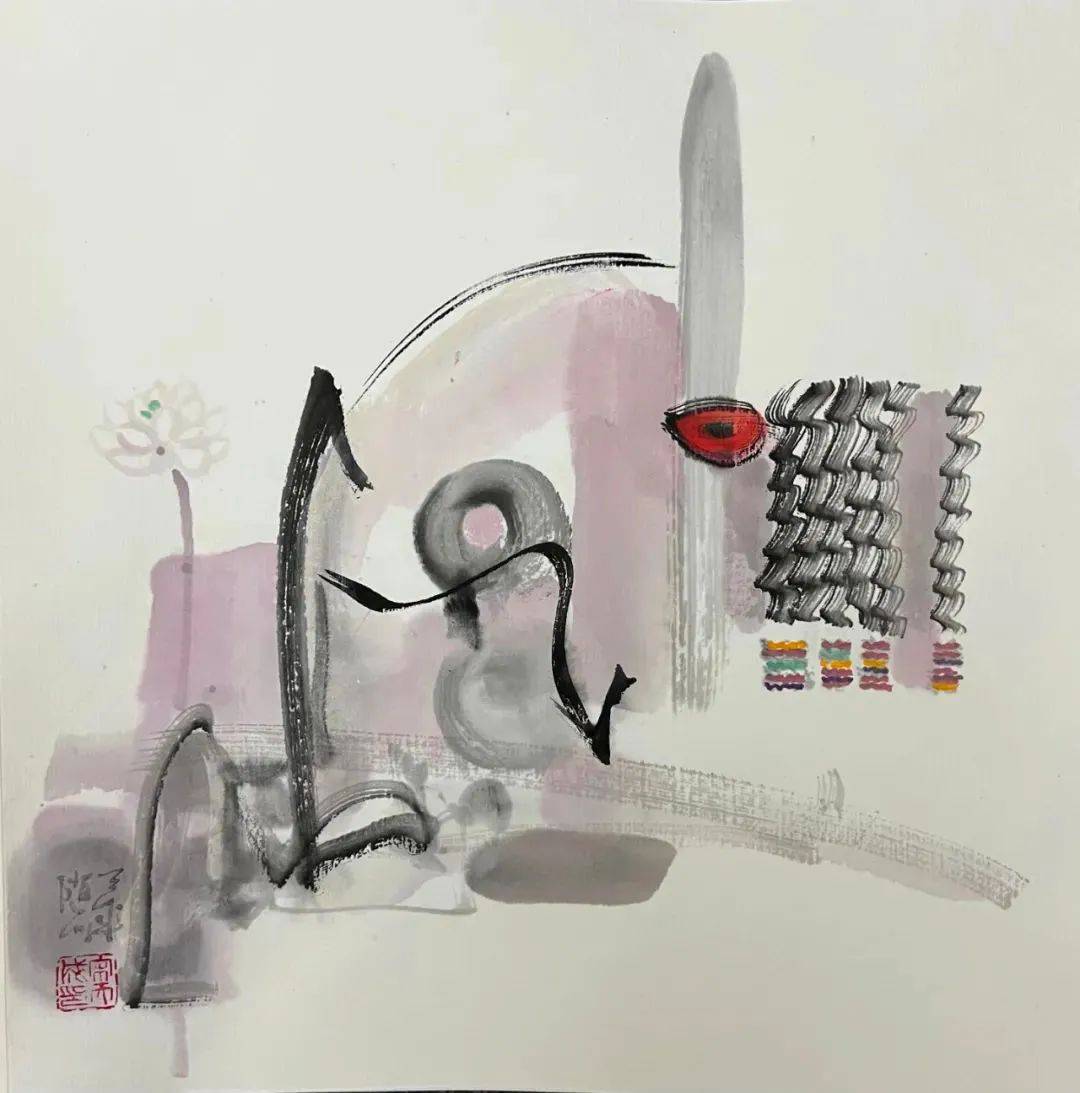

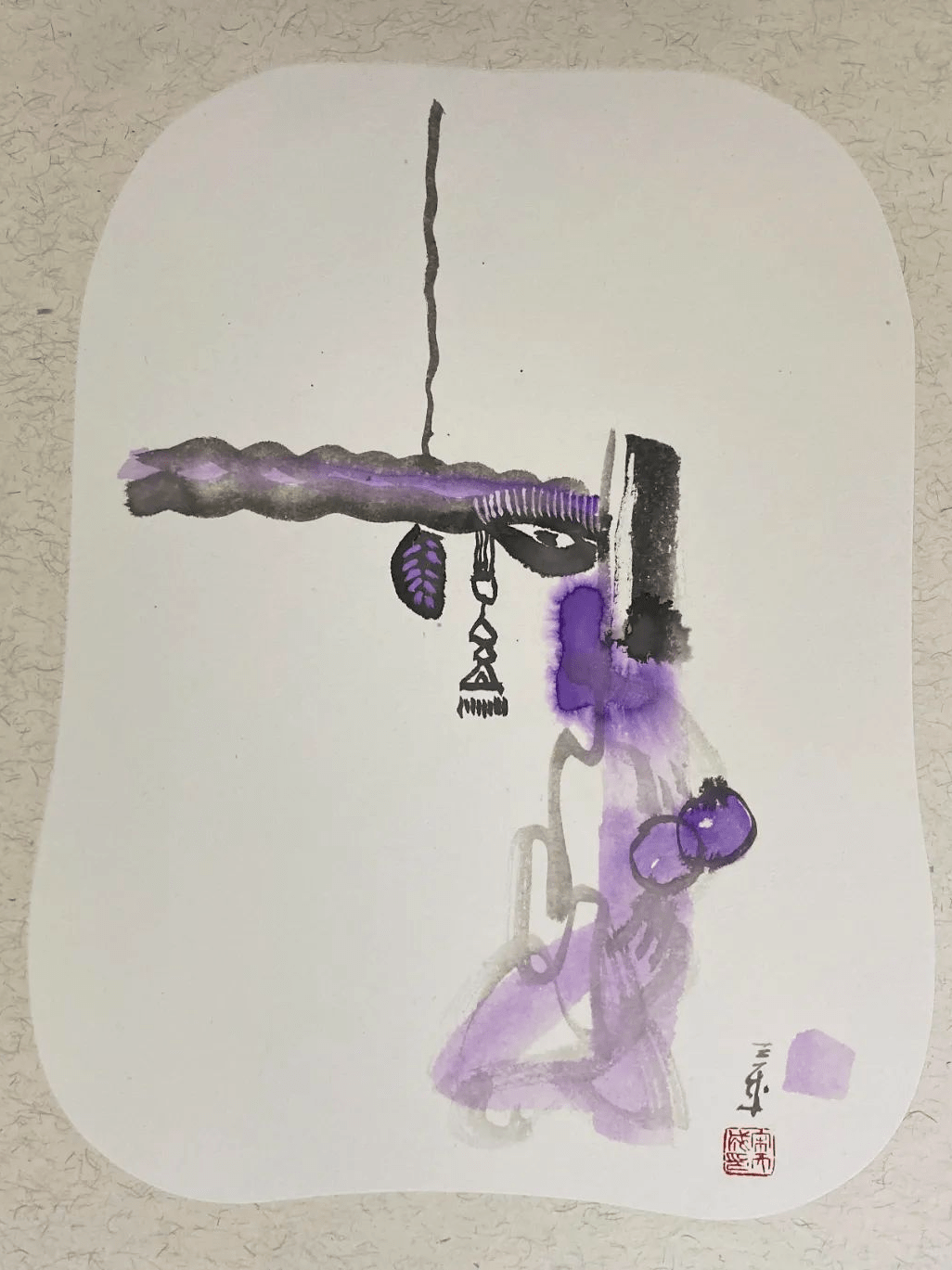

有的画面仅由疑似传统乐器二胡的模糊轮廓和有限几个色块构成,色块缝隙间却不经意地“独具只眼”,似要从这形色交汇之处洞穿某种隐秘的真相......

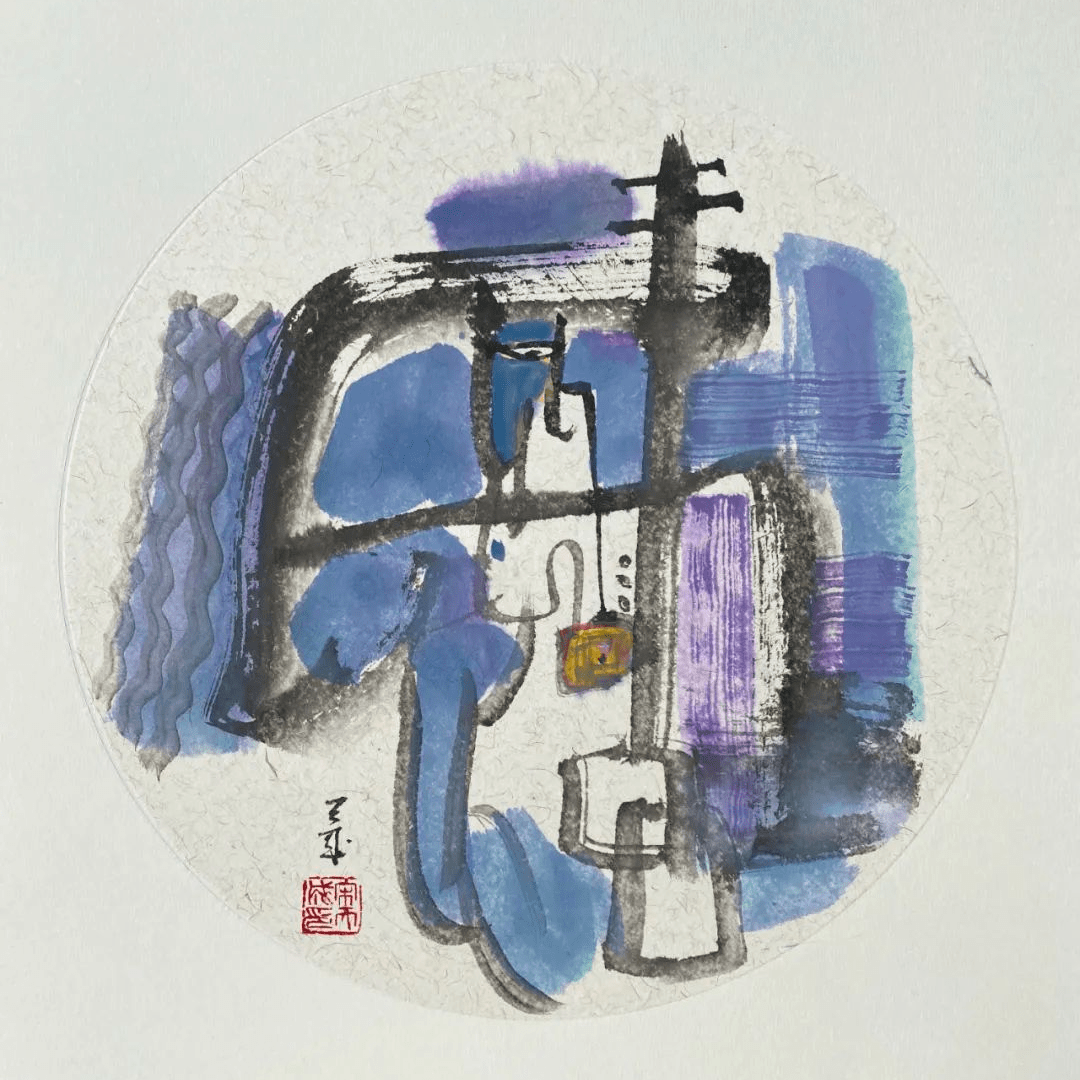

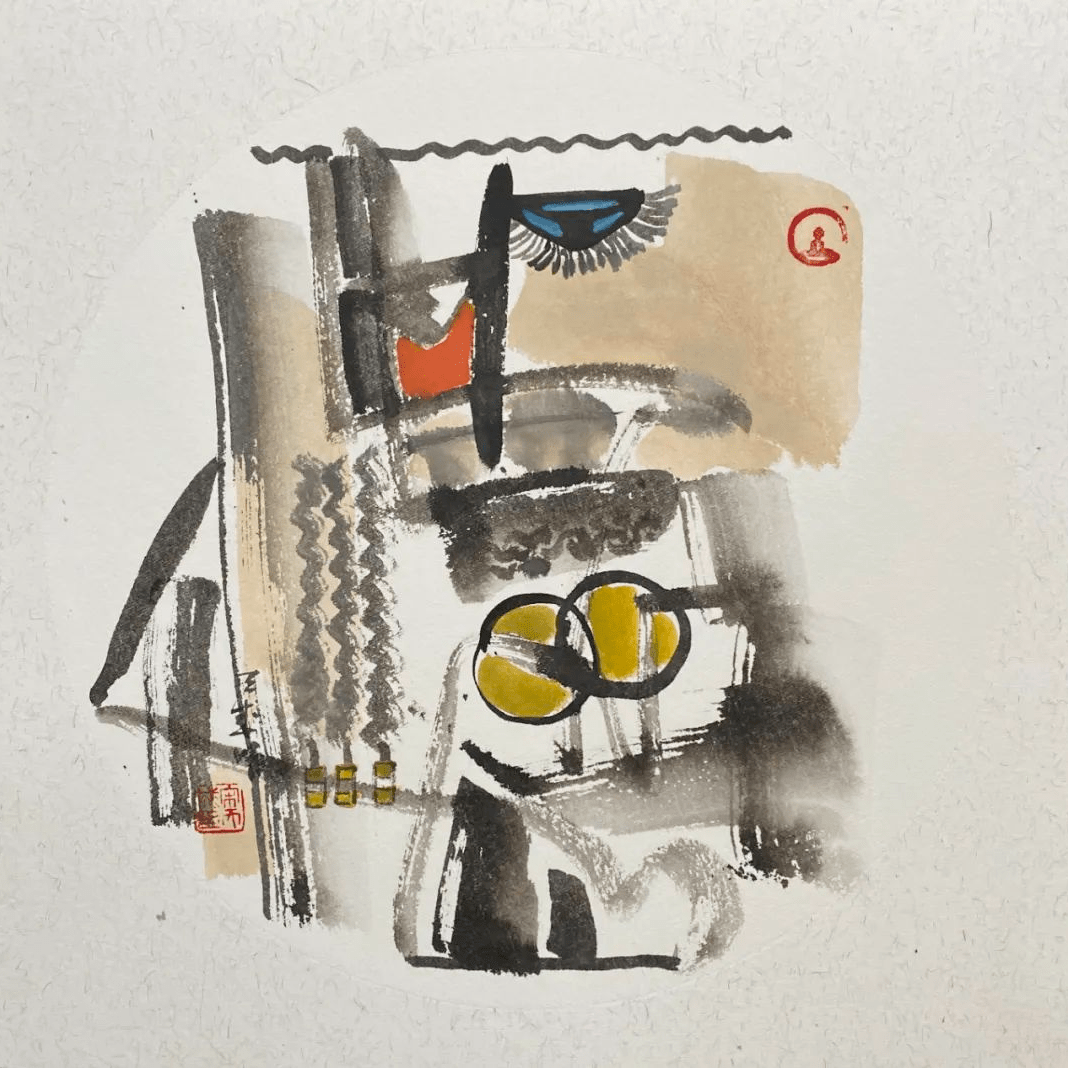

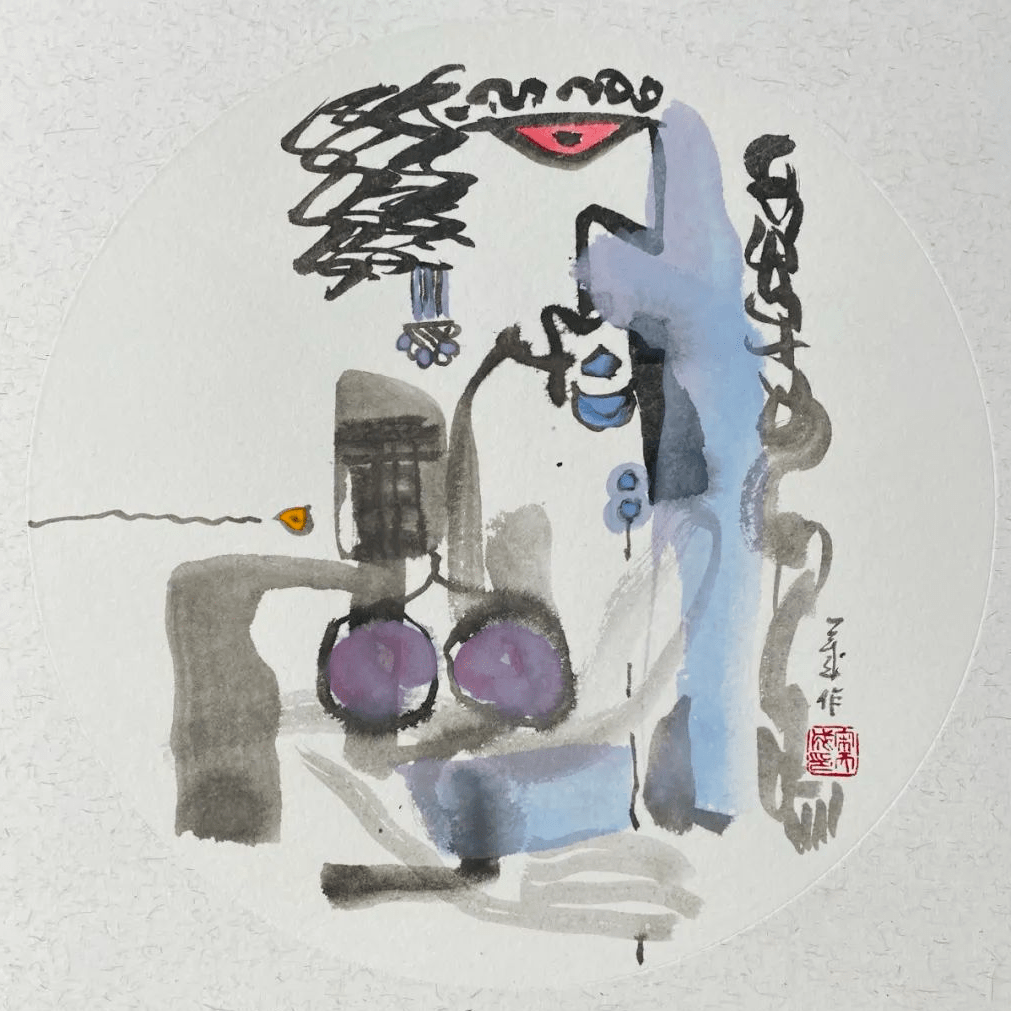

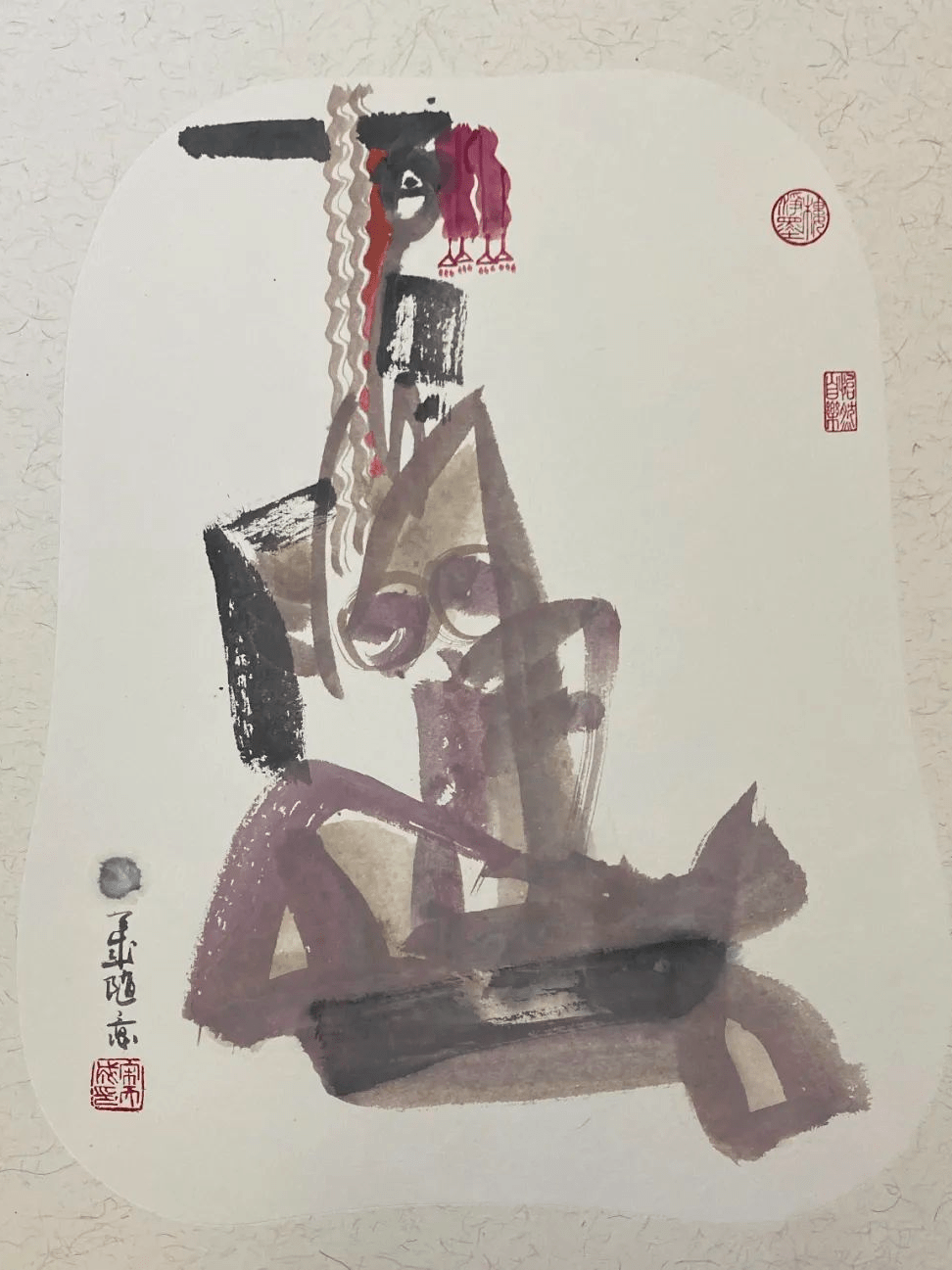

基于对世界本来“混沌”的认知、感悟,宋天成笔下的艺术形象去具象渐远,呈现出一种典型的“非相”美学特征。这几乎体现于他的桃花系列、荷花系列、人物系列、都市系列、人间佛画系列等各类作品之中,显示出花非花、城非城、人非人、佛非佛的混沌面貌,是画家对于人物的“心象”,也是对于世界的“心象”。

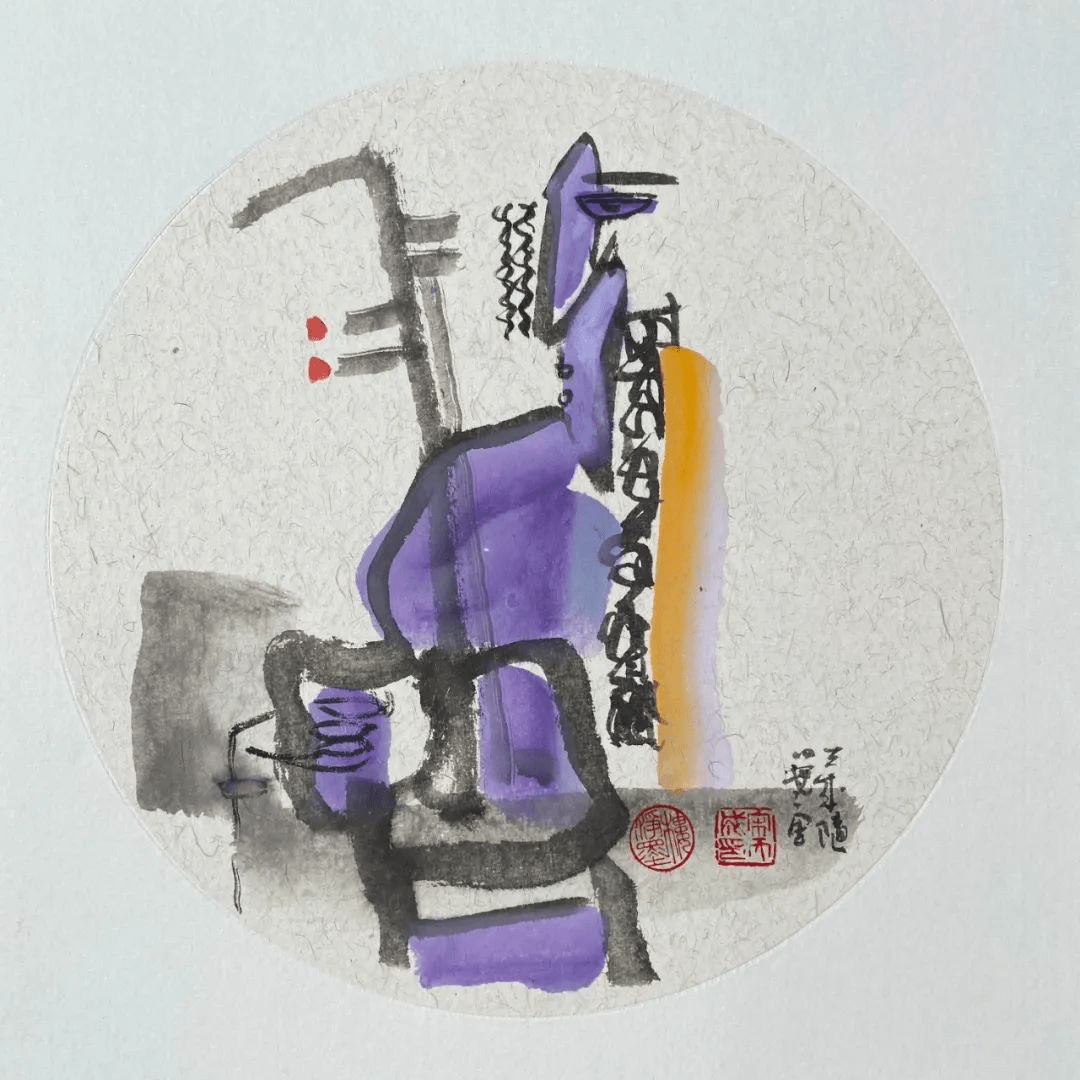

《金刚经》中佛说“世界者,即非世界,是名世界”,“如来说有我者,即非有我”。看来中国古代哲学尤其是道禅思想,的确是深刻影响了他的“观”物方式和审美创造心理,从而在其笔下显现出一种具有清晰辨识度的“混沌美学”或称“非相美学”特征。

天成的人物系列的确是够抽象的——尽管它还隐隐约约保留了那么一丁点具象的影子。

正如巫鸿教授所说:大半部西方现代美术史,正是对“抽象过程”的追述和重构。为数不少的中国画家也正在这条路上孜孜以求。但宋天成的人物系列显然属于“另类的抽象”。

现代艺术批评家格林伯格认为,整部艺术史就是一部抽象与再现之间的辩证振荡的历史,一部各个极端之间具有讽刺意味的转换的历史。就整体而言,中西方抽象艺术各有其不同的历史文化渊源与演进逻辑,尽管当代部分中国艺术家的确受到西方的明显影响。如果仅凭宋天成作品中抽象的表象而贸然将其归入“西方中心主义”意义上的抽象叙事,则显然犯了文化学和美术史学上的错误。

尽管这类作品具有相当的抽象意味,却并无晦涩、如聆天书般的疏离感,其线条、墨色运用以及整个画面营构,都是亲和的,是观者可以进入的。抽象却自带亲切,这种悖论式的效果,即是得益于其基于中华传统美学的意象与意境营造。

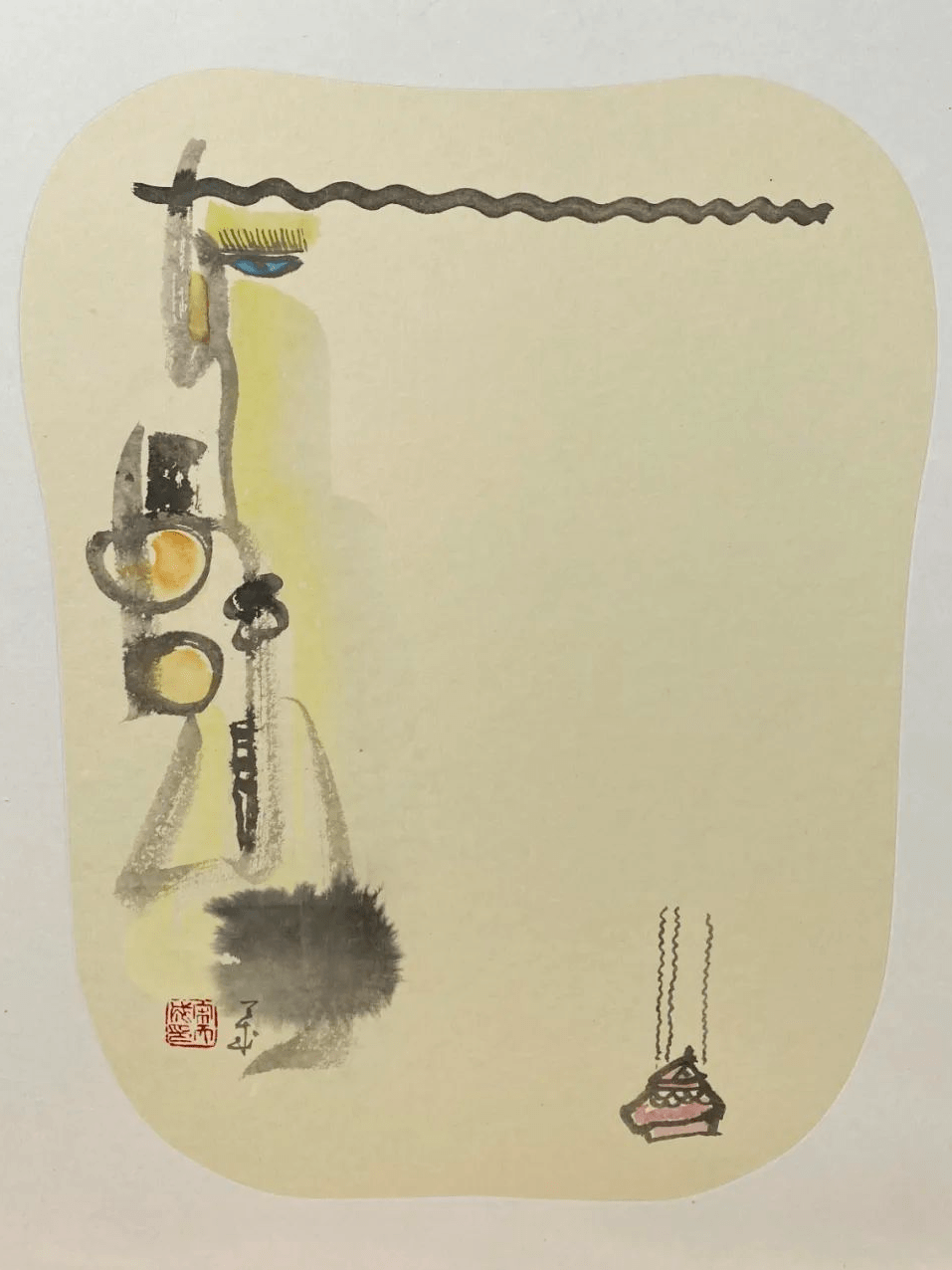

每幅画都有一种灵动、活泼的天然机趣,轻松、朴拙、空灵、清雅、欢喜、安然、亲切。单幅欣赏固然耐人寻味,如果连贯起来,一幅接一幅地看过去,更有一种梦幻般的效果。

有的仿佛幽谷中乍现山花俏丽,有的好像在吉他上弹奏琶音时手指与琴弦一触即离时跳出的那几个特殊的音效,而有的则只是那么淡淡的唯美。

尽管画面形象堪称简约

但与古代文人画、禅画仍有较大区别,并不刻意追求那种虚、淡的意趣,却有从容的笔墨氤氲,依然熟稔地营造朦胧、混沌有时甚至还不失繁复的意象,看似简约却不简单,简而不浅,淡而有味,简淡中自带生机。

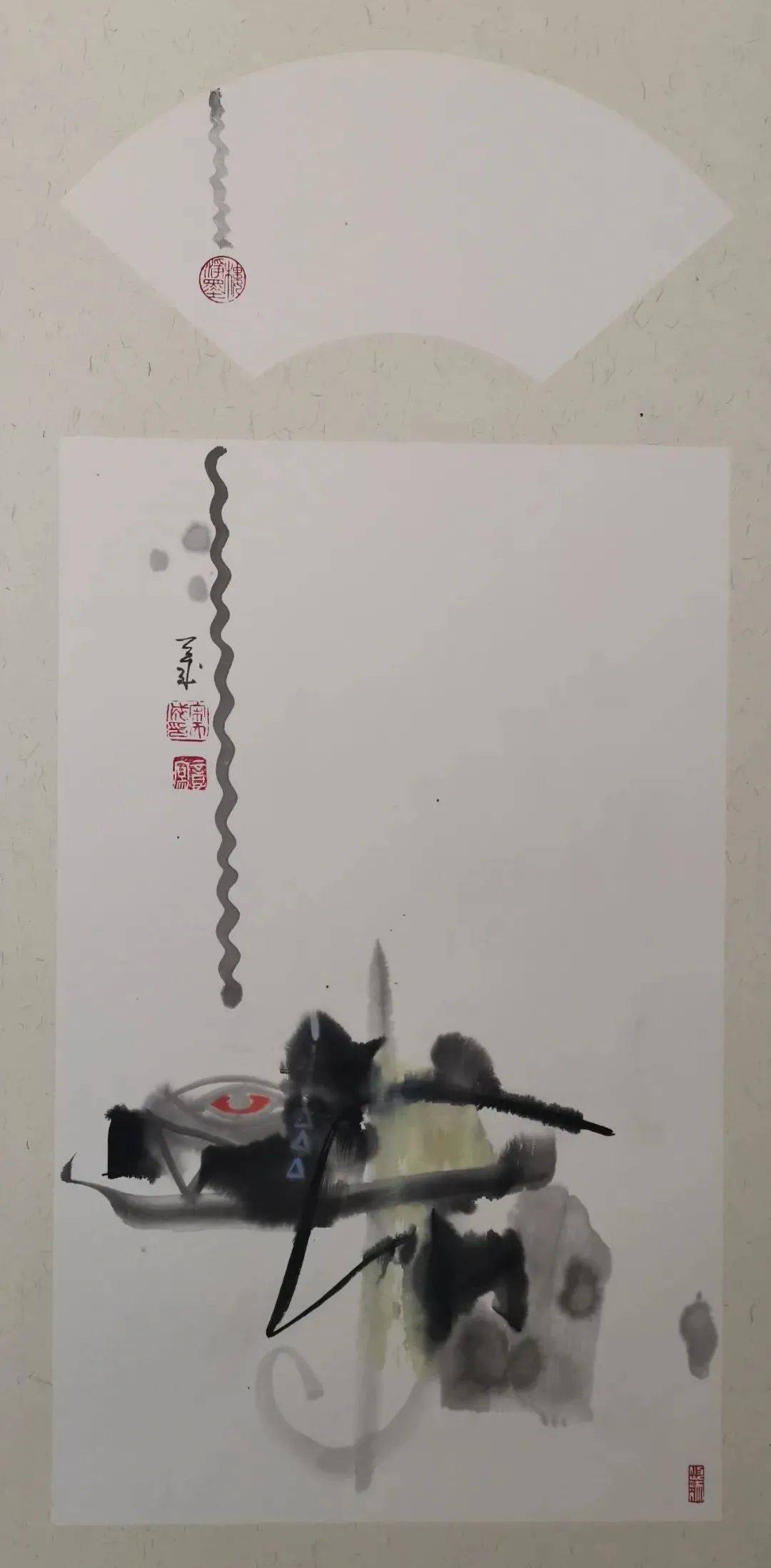

水波状的线条是出现频率较高的意象,常常成为画中神来之笔。

有的在画面上方飘荡着那么一条或几条简淡的波线,或者旁边还有一弯草草勾勒的月牙形,让人顿起云天高远之感。有时“天上”的波纹处不知怎么又有一二个鱼形的勾勒,让人想起《山海经》中“是多飞鱼,其状如鲋鱼”。

画面中笔意与线条的感觉明显,书法意味浓厚,文字题款和钤印也成为画面必不可少的组成部分。

有的从画面下部那仿佛若有人之处,几根波纹状的墨线如炊烟般袅袅升起,仿佛天地之间某种不为人知的链接,又似乎在表达“与天地精神相往来”的欲求。

有的则仿佛三星堆下古蜀人的青铜面具,掩映着浑若砖瓦的古旧面色,旁边影影绰绰点染着斑驳的断壁残垣,几面小旗默默低垂,似在诉说着李白笔下“蚕丛及鱼凫,开国何茫然”的年代故事。

有的仅在画面左上角极其有限的空间营造了一丁点儿形象,杳若天际之处,模模糊糊似一女性作怀抱婴儿状,两条鱼不合逻辑地飘然落下,划出隐隐痕迹,余下大片空白仿佛幽深太空,那“飞鱼”却不知何年何月才能抵达尘世,整幅画面全靠右下角题款的文字来恰到好处地弥补令人揪心的失重。

有的仅仅在右上角隐约保有一只眼睛和少半个面孔,其余形貌则在大片空白所营造的云山雾罩中消隐于无形,画面左侧长行草书自上而下如行云流水,足足支撑了画面的半壁江山,抽象的书法与仅存一点具象的画面浑然一体。

这种抽象,因为与我们在传统国画中的审美经验有距离感,当然具有一种陌生化的效果。

文:

杨志刚:文学硕士,法学博士,自由撰稿人。

赵吉林:西南财经大学教授,博士生导师,经济学博士。